【自学考试法律——《中国法制史》课程讲义】

第七章 隋唐的法律制度

第一节 隋朝的法律制度

隋律:包括《开皇律》和《大业律》

第二节 唐初的法制指导思想

一、礼法并用治国

二、法律内容要统一、简约、稳定

三、慎重行刑

第三节 唐朝的立法概况

一、主要的法律形式

律,令,格,式,典

二、唐律的制定

(一):《武德律》

(二) 《贞观律》(注:至此,唐律定本)

(三) 《永徽律》及其《律疏》(注:《唐律疏议》诞生,标志着中国古代立法达到了新的水平,它是中国历史上保存下来的第一部内容最完整、最具有社会影响力的古代成文法典。)

(四)《开元律》及《律疏》

三、唐律的特点:

1、礼法结合

2、首创疏议

3、律条简要

4、立法技术完善

四、唐律的影响

第四节唐律的主要内容

一、名例律综述

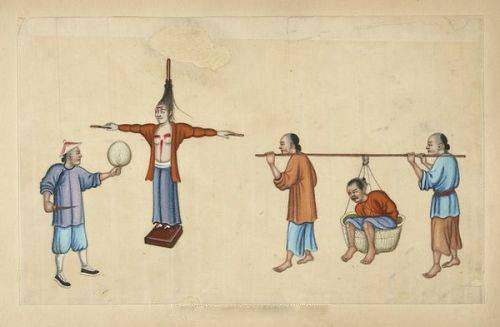

(一)刑罚:封建新五刑(注:与奴隶制旧五刑相比较,熟悉演变形成过程)

1、死刑。分绞斩两种。

2、流刑。仅次于死刑的重刑。

3、徒刑。徒一年至三年五等。级差半年

4、杖刑。六十至一百五等。级差 10

5、笞刑。笞十至五十五等。级差 10

(二)重点打击的十类犯罪

1、谋反,“谓谋危社稷”,即阴谋以各种手段推翻现存的君主制度。

2、谋大逆,“谓谋毁宗庙、山陵及宫阙”,即企图毁坏皇帝的宗庙、皇陵和皇宫。

3、谋叛,“谓谋背国从伪”,即企图背国投敌的行为。

4、恶逆,“谓殴及谋杀祖父母、父母,杀伯叔父母、姑、兄姊、外祖父母、夫、及夫之祖父母、父母”

5、不道,“谓杀一家非死罪三人,支解人,造畜蛊毒、厌魅”。这里造畜蛊毒和厌魅是

以巫术害人的行为,和杀一家非死罪三人、肢解人的行为一样恶劣,后果严重。

6、大不敬,包括盗窃御用物品、因失误而致皇帝的人身安全受到威胁、不尊重皇帝及钦差大臣等三类犯罪行为。

7、不孝,即控告、咒骂祖父母父母;祖父母父母在,另立门户、分割财产、供养有缺;为父母服丧期间,谈婚论嫁、寻欢作乐、不穿孝服;知祖父母、父母丧,隐瞒不办丧事;以及谎称祖父母父母丧。这些行为在性质上,与恶逆罪一样,都是对尊亲属的侵害,只是侵害的程度更轻。

8、不睦,“谓谋杀及卖缌以上亲,殴告夫及夫大功以上尊长、小功尊属”。缌麻、小功、

大功是根据服制确定的亲属范围。缌麻亲是指男性同一高祖父母之下的亲属,小功亲是指同一曾祖父母之下的亲属,大功亲是指同一祖父母之下的亲属。同一亲等的亲属还有尊卑的区别。

9、不义,“谓杀本属府主、刺史、县令、见受业师。吏、卒杀本部五品以上官长;及闻夫丧,匿不举哀,若作乐,释服从吉及改嫁。”

10、内乱,“谓奸小功以上亲、父祖妾及与和者”。“和”,指通奸。

(三)唐律中贵族官吏特权

议(即八议)、请(即上请)、减、赎(以铜赎罪)、当(即官当)

(四)其他原则(重点)

1、同居相为隐:唐律《名例律》把以往的亲属间犯罪的互相隐瞒发展为同居人间犯罪的互相隐瞒,称其为“同居相为隐”。除了亲属外,还包括部曲、奴隶为主人隐瞒犯罪。

2、化外人相犯: 唐律疏义·名例·化外人相犯》:“诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法。”

3、类推原则:唐律:“诸断罪而无正条,其应出罪者,举重以明轻;其应入罪者,举轻以明重。”

二、其他十一律概述

1、六杀:谋杀、故杀、劫杀、斗杀、误杀、戏杀、过失杀

2、六赃:受财枉法、受财不枉法、受所监临财物、强盗、窃盗、坐赃

3、保辜制度:唐律规定无论何种伤害,都要根据被伤害人的伤害程度的轻重,伤害人在 10日至 50 日的辜期内,被害人死亡,则伤害人要负杀人罪责,如在限外或虽在限内,因他故死亡者,仍以伤害罪论处。

第五节 唐朝的司法制度

一、司法机构:

1、刑部(复核)

2、大理寺(审判)

3、御史台(监察)

二、诉讼制度

告诉的限制

1、亲属间告诉

2、奴告主

3、生理上限制

4、囚徒限制

三、审判制度

1、审判官回避制度

2、刑讯规定

3、判决与上诉

唐朝直诉形式:撾登闻鼓、邀车驾、上表、立肺石

4、死刑案件复奏:三复奏

四、司法官的责任

如需配套的《自考中国法制史》视频课,您可进入👉本站首页👈查询科目、购买。